お葬式事前・事後の流れ

危篤になったとき

死亡の連絡について

連絡先は電話が一般的です。緊急時なので、目上の方でも電話連絡で構いません。早朝や深夜でも一言お詫びをし、速やかに用件を述べましょう。

葬儀を依頼する業者を選ぶ

葬儀社が予め決まっている場合は、速やかに葬儀社に連絡します。併せて、ご自身の菩提寺のご住職にも連絡します。なお、葬儀社が決まっていない場合は、病院の紹介であったり、電話帳やインターネットで捜しても沢山の葬儀社がみつかります。信頼できる葬儀社とは、ご遺族の意思を確認しながら費用、しきたり等葬儀を執り行うにあたって、きちんとした説明をし、書面で見積もり等明細を提出する業者です。あとあとのトラブルを避けるためにもきちんとしておきましょう。葬祭事業者は、全国で約6000社あるといわれておりますが、葬祭業は役所など行政が認めるという許認可事業ではありません。この点からも、私たち全日本葬祭業協同組合連合会(=略称:全葬連)に加盟している事業者には、安心・信頼してご依頼いただけます。 全葬連には、各都道府県にある葬祭業協同組合57組が加盟しています。(一部の県を除く)全葬連では、「葬祭サービスガイドライン」を制定し、葬祭サービスをご提供するにあたり、ご利用される皆様に信頼され、安心いただけるよう努めています。私どもにご相談いただけましたら都道府県の組合もしくは全葬連加盟店をご紹介致します。お気軽にご連絡下さい。

葬儀費用について

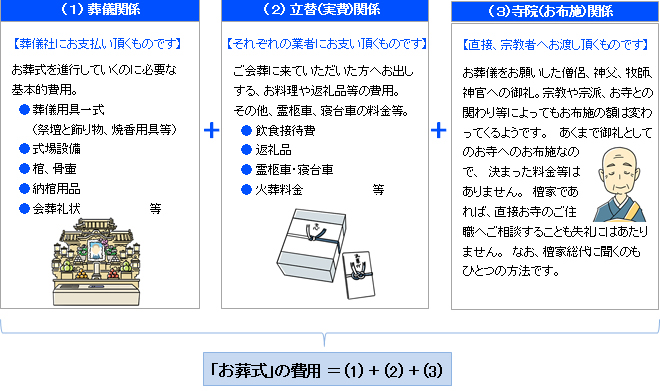

葬儀時にかかる費用は、(1)葬儀関係、(2)立替(実費)関係、(3)寺院(お布施)関係に大別されます。葬儀費用と一口に言いましても、考えていらっしゃるお葬儀の内容、会葬者の人数等によっても変わってきます。お葬式はひとつとして同じものはありません。それはお一人、お一人の人生が違うのと同じです。よって、見積もりも1件、1件異なります。葬儀の内容、料金等については、納得がいくまで業者と話し合いの上決定しましょう。なお、下記の内容はあくまで参考であり、施行する葬儀社や地域の慣習等によって含まれる項目も変わってきます。

一般的な葬儀の流れ (仏式の場合)

その地方ならではの慣習や故人らしさを表現したお葬式の方法もありますので、詳しくは全葬連加盟店までご相談ください。

(1)ご 臨 終

死亡診断書の受取り

近親者への連絡

寺院(神社・教会)への連絡

枕飾りの準備・枕経

お葬式の日時・予算の決定

喪主の決定・世話役の依頼

町内役員・関係者への連絡

火葬許可書の交付

(2)お通夜

祭壇・式場の設営

供花・供養品・礼状の確認

弔問客の受付

お通夜(寺院読経) ※ 遺族・親族・弔問者の焼香

喪主の挨拶・通夜ぶるまい ※ 近親者にて祭壇のローソク、線香を絶やさない様にします (夜中は電気ローソクを代用)

(3)お葬式・告別式

開式(寺院読経)

会葬者の焼香

弔辞・弔電

遺族・親族の焼香

閉式

故人との最後のお別れ

(4)ご出棺・埋火葬

ご出棺(火葬場まで同行)

埋火葬

近親者による収骨

式場後片付け

中陰飾り(ご遺骨安置)

(5)精進落とし(仕上げ)

近隣へのご挨拶

祭壇・式場の設営

——————————————————

「繰り上げ初七日」収骨後に「初七日」の法要を営むことがあります

(6)四十九日忌法要まで

寺院と中陰法要・納骨等の打ち合わせ

位牌・仏壇・仏具の準備と手配

墓地・墓石の準備と手配

忌明挨拶状・香典返しの手配

葬儀後にすること

見積書と請求明細書を照らし合わせ、内容をしっかりチェックすることが大切です。ご不明な点は、お支払いをされる前に必ず業者に確認して疑問点をなくしましょう。お布施についてはお気持ちとされています。はっきりとわからない場合は、率直に宗教者や檀家総代へ確認してもよいでしょう。

葬儀でお世話になった方には、初7日までにお礼の挨拶に出向きます。その際は喪主自らがお礼の挨拶に行くのが礼儀とされています。

在職中に亡くなった場合は、勤務先にも挨拶に伺います。手続きに必要なものを確認して、書類や印鑑等を持参します。また、社員証や身分証等があれば返却し、故人の私物を整理して持ち帰ります。

その他、ご本人名義の年金、各種保険等については、該当機関へ届出が必要になります。下表を参考に各窓口にお問い合わせの上、すみやかに手続きをしましょう。

香典返しについて

また、事情により香典返しをしない場合(例えば、社会福祉施設等への寄付した場合等)には、その旨を記した挨拶状をだした方が良いでしょう